حين تتحول جهود التوعية إلى ردود أفعال عاجزة

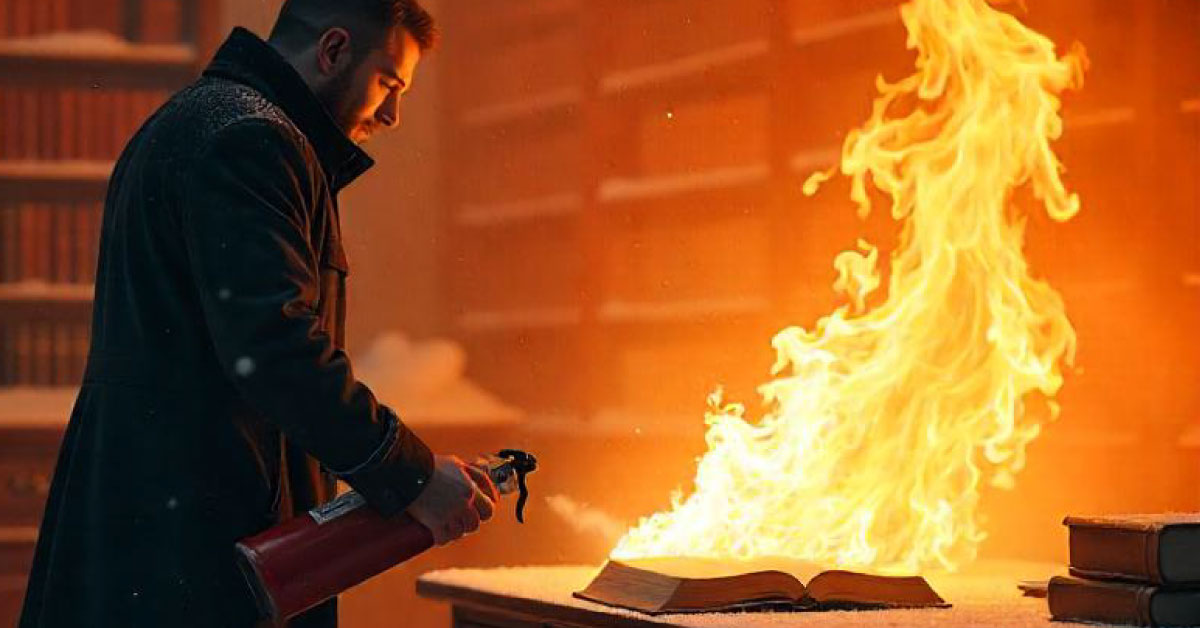

في عالم الاقتصاد، تعرف “سياسة إطفاء الحريق” بأنها معالجة الخلل بعد وقوعه، ولو بصورة مؤقتة، دون بناء أنظمة تحمي من التكرار. فإذا أسقطنا هذه الاستعارة على حقل نشر المعرفة، وجدنا أنفسنا أمام واقع أكثر خطورة: إذ أصبحت جهود التوعية مجرد ردود أفعال مرتبكة، تنفق مواردها على “إخماد” الأزمات الفكرية الآنية، بينما تبقى البنى التحتية للجهل قائمة، بل ومتنامية. هذا المنطق، الذي يشبه إطفاء حريق دون إزالة المواد القابلة للاشتعال، لا ينذر فقط ببقاء العلة، بل بتفاقمها مع الزمن. قال تعالى: {أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هارٍ} (التوبة: 109)، وهي صورة دقيقة لبناء هش ينهار مع أول اختبار.

1. ثقافة رد الفعل بدل الفعل

إن أغلب جهود التوعية توجَّه نحو معالجة الأعراض الظاهرة، كالتصدي للشائعات اليومية، والأخطاء العلمية، والشُّبَه المطروحة بينما لا يخصص إلا قدر ضئيل من هذا الجهود لبناء مناعة فكرية استباقية. هذا الخلل يفرز مشكلات واضحة منها:

-

الانشغال بالحرائق الصغيرة:

ينفق الخطباء والمثقفون ساعات طويلة لتفنيد إشاعة، أو دحض شبهة عابرة، أو التحذير من ظاهرة بينما يُهمل بناء ملكة التثبت والتحقق العلمي لدى الأفراد منذ مراحل التعليم الأولى.

-

إهمال أسباب الاشتعال:

يعالج خطاب الكراهية حين يظهر، لكن لا يتم اجتثاث جذوره المغروسة في بعض الخطابات الدينية أو السياسية.

خلال أزمة كوفيد-19 (كورونا)، ركزت الجهود الإعلامية على محاربة الإشاعات حول اللقاحات، لكنها تجاهلت أن أساس المشكلة هو نقص التربية الصحية المنهجية في المدارس. إن هذا النمط يجعلنا نلاحق الأخطاء بعد وقوعها، بدل أن نحصن الوعي ضد الوقوع فيها.

2. آليات الإطفاء المعرفي… ولماذا تفشل؟

من خلال تحليل نماذج التوعية، نجد أن الاستراتيجيات القائمة على ردود الفعل تعاني من ثلاث علل رئيسية:

أ. إهدار الموارد في معارك وهمية

يشبه هذا النهج من يحشد مئات الطفايات دون أن يبني أبواباً مقاومة للحريق. على سبيل المثال، وجدت دراسة تحليلية لمبادرات مكافحة التطرف (2022) أن 70% من الميزانيات صُرفت على حملات إعلامية متسرعة، بينما غُيِّب دعم البحث العلمي الرصين الذي كان يمكن أن يوفر حلولاً جذرية.

ب. إنهاك الطاقات الفاعلة

تحول المفكرون والباحثون إلى “رجال إطفاء”، ينشغلون برد الإشاعات والافتراءات والشُّبه، مما أدى إلى انخفاض إنتاجيتهم الفكرية.

ج. الاعتماد على الأبطال بدل المؤسسات

تمحورت الجهود حول شخصيات مؤثرة أو “أبطال ظرفيين”، دون تأسيس منظومات معرفية قادرة على التجدد. في حين نجد أن التجربة الأوروبية، مثلاً، ركزت على بناء المكتبات المجتمعية ومراكز الأبحاث المستقلة، لا على الحملات الإعلامية الطارئة. على أن التوجيه النبوي للمسلمين قد أشار إلى ذلك في قول النبي ﷺ: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه». والإتقان هنا يعني وضع لبنات متينة، لا مجرد محاولات ترقيع مستعجلة.

3. نحو بديل حضاري

من الإطفاء إلى الهندسة المعرفية

إذا أردنا النجاة من هذا المنطق العاجز، فنحن بحاجة إلى تغيير جذري ينقلنا من ثقافة الإطفاء إلى “الهندسة المعرفية”، عبر ركائز ثلاث أساسية:

أ. التأسيس قبل الترقيع

وذلك من خلال دمج مهارات التفكير النقدي، والتحقق من المعلومات ضمن المناهج الدراسية في المؤسسات التعليمية، وكذلك ضمن الخطب والدروس التعليمة في المساجد والحلقات العلمية. هذه التجربة نجحت في بعض الدول الغربية كفنلدا وأدَّت إلى خفض تأثر الطلاب بالشائعات بنسبة 60% خلال خمس سنوات.

ب. تمكين المؤسسات بدل الأفراد

يجب دعم المكتبات، ومراكز البحث، والمبادرات التعليمية المفتوحة، والمؤسسات التطوعية[1] فقد نجحت ويكيبيديا العربية على الرغم من اعتمادها على الجهد التطوعي، وتمكنت من إنتاج أكثر من 1.2 مليون مقالة معرفية حرة.

ج. بناء المناعة المجتمعية الفكرية

لا يكفي تصحيح الأخطاء بعد وقوعها، بل ينبغي تعليم أدوات التحليل النقدي والتمحيص المنهجي في سن مبكرة. قال تعالى: {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} (الزمر: 9)، فإن التمايز الحقيقي يكمن في تحصيل العلم قبل كل شيء.

خاتمة:

من ردود الأفعال إلى مشروع حضاري

الوحي الإلهي لم يأتِ كحركة ارتجالية للرد على أخطاء الجاهلية، بل قدم مشروعًا متكاملًا لتحرير العقل وبناء الإنسان. كذلك، لا يمكن للنهضة العلمية والمعرفية الحديثة أن تقوم على الردود والتنبيه على المخالفات وإطفاء حرائق هنا وهناك، بل تحتاج إلى تشييد مدن فكرية حصينة تقاوم الجهل بطبيعتها، لا بتكلف مستمر.

إن الانتقال من منطق “الإطفاء” إلى هندسة الوعي هو الرهان الحقيقي لبناء أمة لا تستهلك المعرفة بل تنتجها، ولا تلهث خلف الشائعات بل تبني يقينها بالتحقق والمنهج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] وهنا نرشح أكاديمـية رؤية للفكر: هي أكاديمـيّة علمـيّة إلكترونيّة، تعـمل على توفير قاعـدة معرفـيّة في العلوم الإسـلاميّة والإنسـانيّة، ومهـارات التفكير والتأثير في برامج منوّعة، يقدّمها كبار المختصّين في العالم الإسلامي، بهدف إثراء عقليّة المسلم المعاصر بالمعارف المتنوّعة، وتطوير مهاراته، للإسهام في النهوض بالواقع.